Prenons de la hauteur...

Portrait du petit moulin

Le Petit Moulin fait partie d’une chaîne solidaire de six moulins, tous implantés sur la rivière des Vaux. Son existence, sous le nom de moulin de Hotton, a pu être attestée en 1207, la plus ancienne mention à ce jour d’un moulin dans le Parc Naturel.

Les descriptions de la fin du Moyen Àge le présentent construit comme le Grand Moulin derrière une digue retenant un étang plus petit. Sur les plans de la fin du 18e siècle, il est dessiné avec un simple bassin de retenue, puis, au 19e siècle dans sa configuration actuelle, sur un canal qui laisse s’échapper l’eau par un grand déversoir. Très proches l’un de l’autre, les deux établissements se doivent de fonctionner ensemble et ils ont souvent été exploités par le même meunier

Le bâtiment se distingue peu des autres maisons rurales. La construction sur le dénivelé de la chute, marquée par les contreforts et la lucarne meunière sont les seuls indices discrets de la présence d’un moulin. Apparente à l’origine sur le pignon, la roue, située au niveau le plus bas, a ensuite été couverte.

Les carnets de la patente de 1866 décrivent ses performances : le débit du ru des Vaux est relativement faible, 35 litres par seconde ; en combinant une chute d’eau de 4 m, une roue de 2,7 mètres de diamètre et large d’1 mètre, le Petit Moulin engendre une puissance de 2 chevaux.

Il produit de la farine comme une majorité des moulins de la région (on rencontre quelques rares moulins à tan) mais en faible quantité : 200 livres, soit un peu moins de 100 kg par jour en 1802 contre 2 500 livres (1 200 kg) pour les moulins les plus productifs de la région.

Au rez-de-chaussée, sont installés, en 1866, les meules, un système de nettoyage des grains et une bluterie (tamis) pour la mouture ; au-dessus, un grenier. Les pièces d’habitation du meunier et de sa famille se situent à côté des espaces de meunerie.

Le coeur de la vallée c'est son moulin

50 000 environ en France au 11e siècle, plusieurs centaines de milliers en 1800, les moulins à eau sont partout présents, à la ville comme à la campagne pendant des siècles.

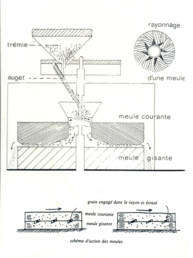

Le moulin à eau représente un progrès gigantesque par rapport au moulin antique à bras ou à manège, deux pierres (meules) posées lune contre l’autre, mues par la force humaine ou de l’animal. La technologie de la roue alimentée par un système hydraulique complexe, connue dès l’époque romaine, s’est répandue au Moyen Âge et a peu varié jusqu’à la révolution industrielle qui voit l’apparition des minoteries.

Les moulins de la région, en grande majorité à blé, datent souvent du Moyen-Âge mais sont mieux connus aux 18e et 19e siècles grâce à de nombreuses archives techniques et règlements. On y découvre que pour faire tourner la roue et moudre le grain, il fallut canaliser les rivières et souvent créer des réserves d’eau suffisantes ou des étangs, comme ici dans les Vaux de Cernay. Les biefs, étangs et retenues d’eau, dotés de vannes et de déversoirs, régulent les flux et façonnent ainsi le paysage.

Au Moyen-Âge, les céréales constituent l’essentiel de l’alimentation. La farine ne se conserve pas longtemps et fermente vite, il faut donc apporter régulièrement son blé à moudre au moulin, un lieu stratégique à défendre à tout prix, car il assure la survie.

Métiers et outils oubliés du 19e siècle

Le meunier

Grâce à la machinerie complexe et ingénieuse du meunier, le grain est écrasé entre les meules en mouture, constituée de farine, de gruau et de son. Pour entretenir cette mécanique, le meunier – ou l’ouvrier « rhabilleur », spécialiste de ce ciselage précis, qui va d’un moulin à l’autre – pique les meules et rétablit les rayons creusés dans la pierre avec des marteaux à rayonner de différentes tailles. Le marteau s’use vite, il faut prévoir des fers de rechange en acier trempé qui s’emboitent dans le manche. Le meunier doit aussi fréquemment nettoyer et retourner la meule tournante grâce à une potence ou un levier.

Le meunier surveille les vannes, entretient rivière et bief pour faciliter l’écoulement de l’eau, taille la végétation, cure les canaux qui mènent à la roue ou qui s’en échappent… Il est enfin un cultivateur qui récolte du blé pour sa propre consommation et des fourrages pour ses animaux. La poulie en bois et acier doux permet de hisser le foin ou le blé dans les granges, et la nasse à souris en fil de fer piège les petits rongeurs attirés par le grain.

La lavandière

La lessive rythme la vie des femmes, ménagères ou blanchisseuses dont c’est le métier, dans les campagnes et dans les villes. Faute d’eau courante, il faut aller au lavoir, en contrebas des fontaines, ou au bord des rivières et des étangs, comme à Cernay qui ne dispose pas de lavoir.

Armées de leur brouette chargée de linge, d’une planche à laver, parfois d’un baquet où est répandu la cendre, les lavandières s’agenouillent au bord de l’eau dans une boite garde-genoux. Elles trempent le linge, le savonnent, le frappent avec un battoir en bois sur la planche pour en extraire les saletés puis le rincent à grande eau. La lessive est une activité presque exclusivement féminine, caricaturée à l’envi, pour ses occasions de bavardages. C’est oublier un peu vite que ce travail est harassant, répétitif et même très pénible en hiver, par temps froid.

Le cultivateur

Le cultivateur est le personnage central d’une agriculture vivrière. Deux instruments évoquent la récolte des céréales : l’onglet, ou doigtier de moissonneur en bois. Enfilé à la main gauche, il sert à rabattre les épis vers la faucille en acier trempé manipulée de la main droite, ce qui protège les doigts lorsqu’un homme coupe une brassée de céréales.

Le cultivateur nourrit et soigne ses animaux de trait et ceux élevés pour le lait, la viande, les oeufs ou la laine. Le son nourrit les cochons, l’avoine régale les chevaux, le foin, les vaches. La paille, qui reste après la battue du grain, sert de litières pour les écuries, les étables, les porcheries ou les bergeries. La force à tondre en acier trempé rappelle la présence des moutons dans les fermes, une source de revenus supplémentaires pour les cultivateurs et une activité principale pour les quatre bergers de Cernay en 1886.

Les peintres des Vaux de Cernay

À partir du milieu du 19e siècle, les peintres paysagistes fréquentent les Vaux de Cernay. Ces artistes contribuent à la notoriété touristique de la Vallée de Chevreuse. Certains ne séjournent que quelques temps, d’autres s’y installent plusieurs années. Plusieurs centaines de peintres ont travaillé dans les Vaux de Cernay et beaucoup plus encore en Vallée de Chevreuse entre 1830 et 1910.

Les paysagistes tournent le dos à la ville moderne et à ce qu’elle symbolise : progrès, industrie, entassement urbain et misère sociale. Ils sont à la recherche de sites pittoresques, bucoliques et pastoraux. Leur peinture traduit, d’une certaine manière, une protestation contre le déclin des campagnes happées par les villes et l’industrialisation.

En faisant connaître dans les Salons parisiens et au grand public la Vallée de Chevreuse et en transmettant leur émerveillement face à certains sites naturels, ils participent à leur future protection.

Au premier étage du Petit Moulin, nous pouvons découvrir une autre facette des Vaux de Cernay, celle des peintres paysagistes, amoureux d’une nature à sauvegarder.

En 1892, le massif de Rambouillet est divisé en 24 séries de production – des subdivisions de la forêt pour la gestion sylvicole – et en deux séries artistiques, dont celle des « Cascades » des Vaux de Cernay. La création de cette réserve artistique suit celle de la forêt de Fontainebleau en 1861, suite à la protestation des peintres de Barbizon opposés à la coupe de vieux chênes séculaires et aux plantations de pins par l’administration forestière. Il est remarquable que les premières mesures de protection de la nature en France aient vu le jour pour des raisons esthétiques et artistiques !

La journée d’un peintre

La journée commence tôt surtout par beau temps. Emportant leur pique-nique, les peintres partent dessiner en pleine nature. On les voit vêtus de blouses paysannes, brodequins aux pieds pour déjouer les vipères, coiffés de larges chapeaux pour se protéger du soleil, équipés d’un havresac, emportant chevalet portatif, tabouret pliant et parasol. Ils dessinent ou peignent de nombreuses esquisses, sur papier, carton ou sur bois. Pour saisir un éclairage particulier, ils n’hésitent pas à travailler sur plusieurs toiles dans une journée.

Les artistes s’enfoncent dans la forêt, arpentent les vallées, scrutent les effets de lumière, sondent le visible et l’invisible, d’une roche, d’un arbre, d’une scène champêtre. Quand le soleil disparaît au-dessus de l’étang de Cernay, l’horizon se colore, de légères vapeurs s’élèvent à l’heure de la lumière résiduelle. Les jours de pluie, certains artistes se réfugient dans les granges, les étables ou les bergeries pour dessiner veaux, vaches, cochons, couvées…

Souvent d’origine modeste, parfois autodidactes, les peintres paysagistes exercent en général une autre profession. Ils peignent par passion et pour échapper à une vie ordinaire. Le soir venu, ils se retrouvent à l’auberge pour partager leurs découvertes, l’amour du paysage et profiter des conseils des maîtres dans une joyeuse animation.

L'art du paysage

La nature comme modèle

Le paysage a longtemps été recomposé en atelier. Au 19e siècle, les paysagistes vont peindre « sur le motif », représenter la nature pour elle-même et ainsi en faire le sujet principal de leurs tableaux. Pour l’artiste, il faut que « la chose peinte procure la même émotion que la chose vue… ». Cet intérêt pour le paysage, du réalisme au naturalisme, rassemble peintres français et étrangers, d’horizons divers.

Les séjours à la campagne – à Barbizon, Grez-sur-Loing, Étretat ou Pont-Aven… – se multiplient. Les peintres parcourent ensemble à pied des paysages agrestes, s’entraident, recherchent l’émulation et nouent finalement de tout autres liens qu’à Paris. On est loin des rapports hiérarchiques entretenus dans les ateliers de l’École des Beaux-Arts. Les colonies, notamment en Île-de-France, prennent une telle ampleur que des auberges ouvrent leurs portes pour accueillir les artistes.

La colonie de Cernay connaît sa plus forte fréquentation de la fin du printemps jusqu’à la mi-juillet. Du 1er mai au 30 juin, se déroulent l’exposition officielle parisienne des Beaux-Arts, le Salon, temps fort de l’année. Entre 1860 et 1910, il n’est pas rare que la vallée de Chevreuse soit représentée au Salon par une quarantaine de tableaux. Après l’annonce des résultats et des récompenses, certains peintres entreprennent un voyage estival, vers la Bretagne, la Normandie, le Sud-Ouest…

Les peintres de la colonie de Cernay éprouvent une fascination pour les arbres, le sous-bois, les rochers de grès, les scènes rurales typiques héritées du réalisme de l’école de Barbizon. Ils partageront avec les impressionnistes le goût pour la lumière et l’eau sans s’intéresser aux symboles de la modernité : chemins de fer, usines, guinguettes…

L'excursion en vallée de Chevreuse

Autrefois, tout Paris connaissait Cernay

« On étouffe à Paris ! ». Au 19e siècle, la capitale est en pleine effervescence et déborde d’activités humaines, commerciales et industrielles. Parisiennes et parisiens sont en manque de nature. Construite à partir de 1844, la ligne de chemin de fer « Paris-Sceaux » est inaugurée en août 1867. Les escapades champêtres sont ainsi facilitées et propices aux séjours loin de la ville.

La gare de Saint-Rémy-lès-Chevreuse est ouverte la même année ; on s’y rend en une heure. Des milliers de personnes empruntent chaque fin de semaine le train et prennent ainsi un bol d’air. Très vite, les charmes de la vallée séduisent les parisiens et des étrangers venus du nord de l’Europe ou d’Amérique. La région devient un lieu de villégiature privilégié pendant plusieurs décennies.

À leur arrivée en gare, calèches et chevaux attendent les passagers pour les amener à Cernay et dans ses fameuses auberges. Une patache (diligence) assure aussi la navette entre la petite gare de Boullay-les-Troux et le village animé.

Depuis une petite vingtaine d’années les peintres paysagistes les ont précédés, délaissant Barbizon et Fontainebleau, devenus trop fréquentés. Les premiers peintres et dessinateurs, de Grailly, Bléry, Lambinet, l’ont découverte en calèche depuis Versailles avant l’arrivée du train.

Une petite colonie de peintres se forme dans les années 1850 à Senlisse et choisit finalement Cernay pour son hôtel Margat, qui prendra successivement les noms de : Au rendez-vous des artistes, Hôtel de la Poste et Hôtel Avril. De nouvelles auberges bénéficient de cet engouement.

La colonie prend de l’ampleur à partir de 1860 et jusqu’à la fin du 19e siècle. Tout le monde espère croiser au travail les peintres Harpignies, Français ou Pelouse, venus chercher l’inspiration et peindre sur le motif une nature intacte, pleine de charme et d’authenticité.